たびたびSNSを賑わせる楽天経済圏改悪のニュース。それだけ多くの方が、楽天経済圏を利用しているということでしょう。

「楽天経済圏はもうダメ」という意見も散見されますが、他の経済圏に乗り換えるべきのなのか。この記事では、楽天経済圏の改悪の歴史を振り返ってみます。

2025年1月時点で、どの経済圏が最もお得か。結論としては、群を抜いてお得な経済圏はないという結論です。楽天経済圏だけでなく、他の経済圏もかなり改悪が進んでいます。

ひとつの経済圏に集約させる意味は、すでになくなりつつあります。この記事が、現在利用しているサービスを見直すきっかけになれば幸いです。

そもそも楽天経済圏の何が魅力だったのか

楽天経済圏という言葉が流行りだしたのは、2018年頃。ネット通販・通信・銀行・証券と日常に欠かせないサービスをすべて楽天ブランドに統一することで、他では考えられない割引(ポイント還元)を享受できました。

楽天のサービスを使うごとに、楽天市場でのポイント還元率が上昇。全盛期には20から30%の還元率も、無理なく達成できました。

私も楽天経済圏にはお世話になり、累計では100万以上のポイントを受け取りました。

とくに普段ECサイトで買い物をしないという方には、そもそものメリットはなかったとも言えます。

それでも、ふるさと納税からApple Gift Cardまで還元の対象だっため、かなり応用も効きました。

楽天経済圏の改悪の歴史

楽天経済圏では、2019年頃からポイント付与の改悪が目立つようになりました。楽天モバイル事業が振るわず、その補填のためという見方が強いです。

| 2019年 |

| 【SPU】楽天ブックス、楽天koboの条件変更 【SPU】楽天アプリの付与率低下 【SPU】楽天トラベルに利用条件追加 |

| 2020年 |

| 【SPU】楽天モバイルの付与率低下 |

| 2021年 |

| 【SPU】楽天保険の事実上廃止 【SPU】ゴールドカードの廃止 【SPU】楽天TV廃止 【SPU】楽天でんき廃止 【SPU】楽天ビューティーの付与率低下 【キャンペーン】買い回りの上限低下 【楽天Pay】チャージのポイント付与低下 【楽天カード】公金支払いの還元率低下 【ラクマ】手数料上昇 |

| 2022年 |

| 【SPU】楽天証券の条件変更 【SPU】楽天保険の廃止 【SPU】楽天ブックス・koboの上限変更 【キャンペーン】税込から税抜き価格が対象へ 【楽天銀行】優遇金利の低下 【楽天証券】投資信託ポイントの低下 【楽天証券】クレカ積立の還元率低下 【楽天モバイル】利用料が有料へ 【その他】誕生日ポイント廃止 【その他】楽天プレミアム廃止 |

| 2023年 |

| 【SPU】楽天市場アプリの+0.5倍が終了 【楽天カード】ポイント計算が1会計毎に 【キャンペーン】買回り上限7,000pt or 5,000pt 【SPU】それぞれの獲得上限が低下(影響大) 【キャンペーン】5のつく日が+1%に低下 【楽天カード】プレミアムの+2%廃止 |

一覧にすると、楽天のポイント制度がどれだけ変更されてきたか分かります。

もともとがお得過ぎたために、改悪時には目立ちやすいという側面もあります。とくに2022年と2023年の変更では、多くの方が影響を受けました。

楽天証券はだめだ!今後はSBI証券だね。

楽天経済圏はオワコン、もうやめた!

このような意見も、SNSを中心に散見。一部では楽天モバイルの業績不振が原因ではないかと、囁かれています。

影響の大きい改悪について、取り上げてみました。

楽天証券の投資信託保有ポイントの減額

楽天証券では、投資信託の保有額に応じて付与されるボーナスポイントがありました。2022年4月からの変更により、このポイントが減っています。

投資信託保有ポイントを受けるための条件

投資信託の保有額に応じたポイントを受け取るためには、次のサービスとキャンペーンへのエントリーが必要です。

- 楽天証券総合取引口座

- 楽天銀行普通預金口座

- マネーブリッジ

- ハッピープログラム

マネーブリッジは楽天証券と楽天銀行の口座連携サービス。無料で利用でき、資金を自動で移動してくれるほか、楽天銀行の預金金利が0.1%に上昇するなど特典を受けられます。

マネーブリッジ手続き後に、ハッピープログラムにエントリーができます。

ハッピープログラムでは、証券口座での様々な取引に応じて楽天ポイントが進呈されます。また取引回数に応じて、銀行の振り込み手数料が無料になるお得な制度です。

投資信託の保有額に対してのポイント付与はハッピープログラムの特典の一つ。iDeCoは対象外ですが、新NISAは対象です。

変更前のポイント付与率

楽天証券では、2021年8月に投資信託の保有額に対するポイント付与の方法が変更となりました。それまでは、投資信託残高の月間平均10万円に応じて月4ポイントが付与されました。2021年8月以降は、月3-10ポイントが付与される仕組みとなっています。

付与されるポイントは各投資信託の手数料率※によって5段階に分けられます。信託報酬(投資信託の運用コスト)が低い銘柄は月3ポイントとなっています。

※各銘柄の楽天証券が受け取る代行報酬手数料率

| 手数料率(年率) | 付与されるポイント | 銘柄数※ |

| 1%以上 | 10 | 43 |

| 0.5-1.0% | 5 | 1858 |

| 0.05-0.5% | 4 | 700 |

| 0.036-0.05% | 3 | 7 |

| 0.036%未満 | 0 | 3 |

付与されるポイントが月3ptの銘柄

- eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)

- eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)

- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

- eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

- <購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)

- <購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド

月に3ptとして、年間36pt。年利0.036%になります。一方で人気の高いeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の信託報酬は年利0.0968%です。

一見すると、10万円で3ptはかなり少額です。しかし投資信託にかかる運用コストのおよそ1/3が還元されると考えれば、この数字は決して小さいものではありません。

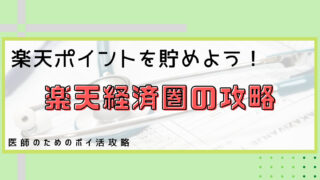

付与された楽天ポイントは楽天PointClubで確認

投資信託の保有額によるポイントは、どこで確認すればよいでしょうか。楽天PointClubで自身のポイント獲得履歴から参照できますが、とても分かりづらいです。

私も最初はポイントが付与されてないと思い、楽天証券に問い合わせてしまいました。

投資信託の保有額によるポイントは対象月の翌々月の2日に付与されます。付与されるポイントは楽天銀行のキャンペーンであるハッピープログラムの特典です。ポイント履歴には、楽天銀行からのポイントとして表記されています。

この欄にはハッピープログラム全体で獲得した合計が表記されるので、国内株式の購入など他の取引があればその分も含まれています。

2022年4月からの変更内容

変更後は「月末時点での保有額が一定額をはじめて超えたときのみポイント付与」ということになりました。新しい付与条件の詳細は次の通りです。

| 月末時点の残高(初回) | 付与ポイント |

| 10万円 | 10pt |

| 30万円 | 30pt |

| 50万円 | 50pt |

| 100万円 | 100pt |

| 200万円 | 100pt |

| 300万円 | 100pt |

| 400万円 | 100pt |

| 500万円 | 100pt |

| 1,000万円 | 500pt |

| 1,500万円 | 500pt |

| 2,000万円 | 500pt |

もちろんないよりはいいですが、毎月継続的に付与された3-10ポイントを考慮すると、大きな改悪です。「初めて超えたときのみ」のため、すでに2,000万円以上の残高保有者には今後のポイントの進呈はない、ということになります。

2,000万円の投資信託保有者は、最低の還元率0.036%としても年間で7,200pt付与されていました。寝ていても獲得できたポイントが、変更後はなくなってしまいます。

逆に言うとまだ資産がそれほど多くなければ、ダメージもありません。

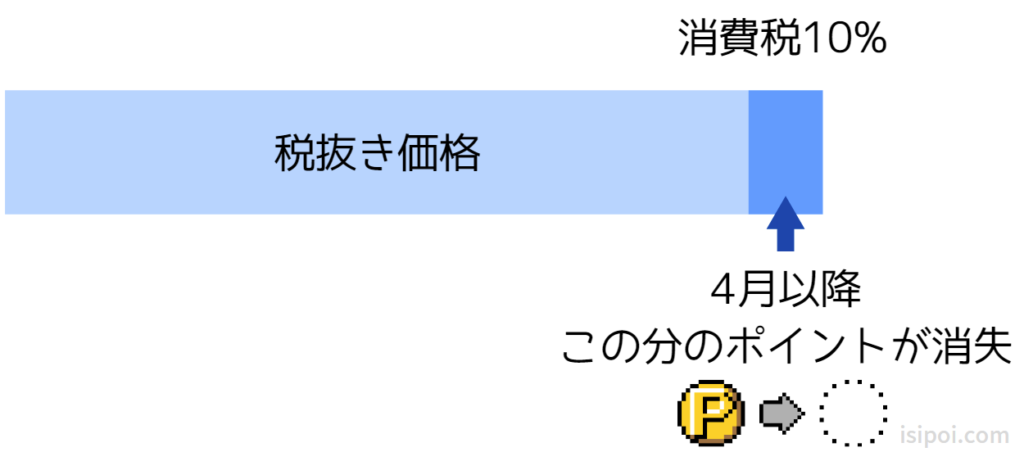

消費税分のポイントが消失

楽天市場で購入した場合、今までは税込み価格に対してポイントが付与されていました。2022年4月より税抜き価格がポイント付与の基準価格になります。

現在の消費税率は10%、受け取るポイントは約9%の減損です。しかもSPUや楽天スーパーセールなど各種キャンペーンも対象となります。

ふるさと納税は影響を受けない

通販サイトでは、AmazonやYahoo!ショッピングが有名です。Amazonはポイント制度がポイント付与がない分、もともとの価格設定も低い印象です。

Yahoo!ショッピングはPayPay経済圏として攻勢をかけています。ただ品揃えや金額の面では楽天市場が勝る部分が大きいでしょう。

幸いなことに、ふるさと納税はこの影響を受けません。ふるさと納税は消費税の課税対象外。今まで通りのポイント還元率で利用できます。

ふるさと納税でのポイ活は高額納税者ほど恩恵を受けやすい制度ですので、ぜひ有効活用しましょう。

相次ぐSPUの条件変更

楽天SPUはスーパーポイントアップの略で、楽天のポイント制度の根幹です。様々なSPUの条件を満たすことで、楽天市場でのポイント還元率が上昇します。

楽天ではこのSPUの設定に、これまで幾度となく変更を加えてきました。ほとんどが内容的に改悪ですが、たまに改善される場合もあります。

ここでは特に影響の大きかったSPUの改悪を紹介します。

楽天ゴールドカードの条件悪化

2021年まで、楽天カードでもっともコスパが良いカードは、楽天ゴールドカードでした。年会費2,200円で、SPUが+4%とプレミアムカードと同等の条件。年会費の元をとるのも簡単でした。

2021年の変更後、SPU+4%は年会費1万1,000円のプレミアムカードのみの特典です。お得に使うには、年間55万円を楽天市場で購入する必要があります。

楽天保険の廃止

2021年までは、楽天保険の商品を楽天カードで購入するとSPU+1%の条件がありました。200円程度の商品もあったため、人気のSPUの一つでした。

2021年には200円の商品が対象外となり事実上の廃止。2022年には、SPUの条件そのものから消去されています。

楽天証券のSPUの条件が複雑化

投資信託の購入は積立設定が可能なため、自動化できる人気のSPUです。

変更前の条件は、楽天ポイントを1ポイント以上利用し、月に500円以上の投資信託を購入すると+1%でした。変更後も最大1%ですが、条件が厳しくなります。

マネーブリッジ設定に加えて以下の金融商品の購入が必要です。

- 楽天ポイント1ポイント以上利用と月3万円以上の投資信託(+0.5%)

- 楽天ポイント1ポイント以上利用と月3万円以上の米国株式(+0.5%)

変更前の条件と比較すると120倍もの投資資金が必要。また米国株式では積立設定ができないため、月1回は手作業で購入しなければなりません。

さらに手数料無料の対象となっている人気の米国ETF(VT、VOO、VTIなど)は対象外。手間・手数料にSPU+0.5%が見合うかどうかが見極めるポイントとなります。

投資信託の条件は新NISAと相性がいい

新NISAを月3万円以上でつみたて設定すれば、それだけで条件クリアです。一部をポイントから支払うようにしましょう。

一方で米国株式については、普段から米国株式を積み立てて購入している方でなければ、「あきらめる」ということも選択肢になります。

2023年12月の大改悪

2023年11月に発表された(施行は12月)改定も、「史上最悪」と揶揄されるのほどの大改悪です。

この変更では、とくにSPUの上限変更が大きな波紋を呼びました。

| サービス | 変更前 | 変更後 |

| 楽天会員 | +1% 上限なし | +1% 上限なし |

| 楽天モバイル利用 | +3% 7,000pt | +4% 2,000pt |

| 楽天モバイルキャリア決済 | +0.5% 5,000pt | +2% 1,000pt |

| 楽天カード(通常分) | +1% 上限なし | +1% 上限なし |

| 楽天カード(特典分) | +1% 5,000pt | +1% 1,000pt |

| 楽天プレミアムカード | +2% 15,000pt | なし |

| 楽天ひかり Rakuten Turbo | +1% 5,000pt | +2% 1,000pt |

| 楽天銀行 | +1% 5,000pt | +0.5% 1,000pt |

| 楽天証券(投資信託) | +0.5% 5,000pt | +0.5% 2,000pt |

| 楽天証券(米国株式) | +0.5% 5,000pt | +0.5% 2,000pt |

| 楽天Wallet | +0.5% 5,000pt | +0.5% 1,000pt |

| 楽天ブックス | +0.5% 1,000pt | +0.5% 500pt |

| 楽天kobo | +0.5% 1,000pt | +0.5% 500pt |

| 楽天トラベル | +1% 会員ランク別 | +1% 1,000pt |

| 楽天Pasha | +0.5% 5,000pt | +0.5% 1,000pt |

| 楽天fashion | +0.5% 会員ランク別 | +0.5% 1,000pt |

| 楽天ビューティー | +0.5% 会員ランク別 | +0.5% 500pt |

上限値が下がったことで、従来通りのポイントをもらおうとすれば、より小さい額で数ヵ月に分けて購入する必要が出てきます。

また今回の改訂には、楽天プレミアムカードの+2%の優遇の廃止と、5と0のつく日のキャンペーン+2%→+1%の低下も盛り込まれました。

楽天プレミアムカードは年会費11,000円と高額です。しかし、この+2%の優遇があったからこそ、損益分岐点年間55万円以上利用の要件を満たせば、まだ持つ意味がありました。

この変更で楽天プレミアムカードを解約した方も多かったでしょう。私もその一人です。

ちなみに楽天モバイル関連のSPUは改善が見られます。楽天モバイル利用者を優遇する姿勢の表れです。

楽天モバイルが有料化

楽天モバイルは1GB以下の使用ならスマホ料金が無料でしたが、ついに最低でも1,078円(税込)の通信料がかかるようになりました。

現在利用できる料金プランは「Rakuten最強プラン」の1種類。メイン回線としても安く使えます。

楽天モバイルの料金

- 3GB以下980円(税込1,078円)

- 20GB以下1,980円(税込2,178円)

- 20GB以上は使い放題2,980円(税込3,278円)

肝心な通信速度ですが、楽天回線のエリアではほぼ問題なく使えます。

実際に私も使っていますが、動画もストレスなく見れます。

楽天モバイル無料が廃止となった代わりに、楽天モバイル関連のSPUが引き上げられました。それまでの+1%が、2022年11月より条件別に+1~3%です。

| プランと楽天会員 | 還元率UP | 付与上限 |

| Rakuten最強プラン + ダイヤモンド会員 | +3% | 7,000pt |

| Rakuten最強プラン + ダイヤモンド会員以外 | +2% | 6,000pt |

| 楽天モバイル旧プラン | +1% | 5,000pt |

2023年12月には、楽天SPUの大改悪があった代わりに、楽天モバイルのSPUはさらに引き上げられました。

会員区分にかかわらず一律+4%です。

1,078円÷4%=26,950円。楽天市場で月2万7,000円以上を使っているなら、楽天モバイルを契約した方がお得です。

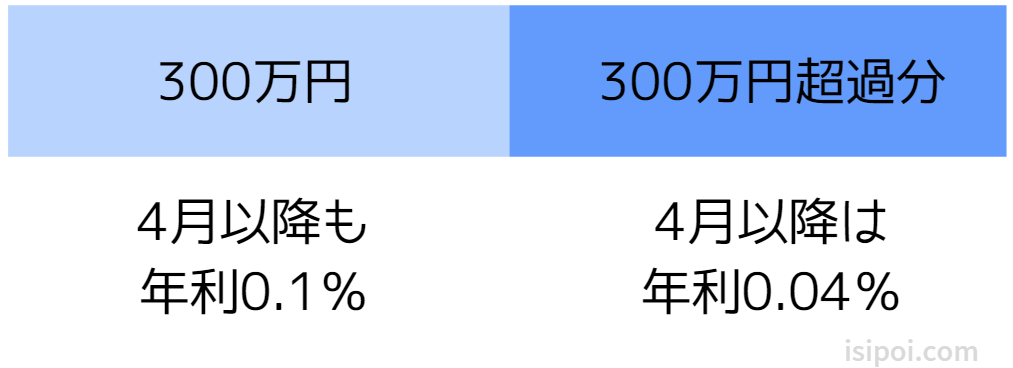

楽天銀行の優遇金利が低下

楽天銀行の普通預金金利は、楽天証券と楽天銀行の口座連携特典(マネーブリッジ)を利用すると、年利0.10%(税引後年 0.079%)の優遇金利となります。

2022年4月より上限が設定され、預金残高300万円を超えた分に対する金利が、年利0.04%(税引後年0.031%)に低下しました。

大手メガバンクの普通預金金利0.001%と比較すればそれでもお得ですが、楽天銀行に大量の資金を投入している方にとっては痛い変更です。

利上げ局面で楽天銀行の金利も上昇

2024年はマイナス金利が8年ぶりに解除となる歴史的なイベントがありました。その後の利上げ局面に伴い楽天銀行の金利も上昇。

2025年1月時点マネーブリッジありの普通預金金利は、以下の通りです。

| 税引前 | 税引後 | |

| 残高300万円以下 | 年0.18% | 年0.143% |

| 残高300万円超 | 年0.12% | 年0.095% |

保有額によらず高金利のネットバンク

次の2つの銀行では金利が0.2%となります。

- あおぞら銀行BANK(無条件)

- auじぶん銀行(条件あり)

ある程度まとまった円を保有したければ、上記2行の開設は選択の余地があります。ただ最近の円安傾向をみると、円で資産を保有するリスクも視野に入れる必要があると痛感しました。

楽天経済圏の改善点

全面的に改悪が進んできましたが、2023年には珍しく改善のニュースも飛び込んできました。

楽天証券に関するものです。

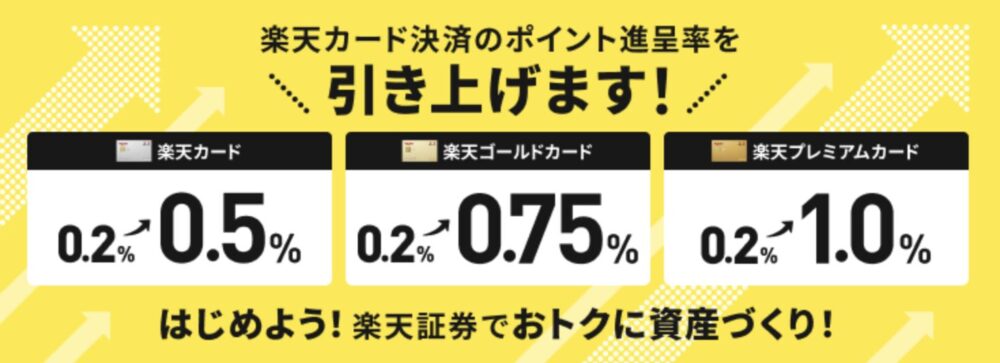

クレカ積立の還元率が低下→向上

もともと楽天証券の投資信託を楽天カードで積立購入すると、購入額の1%が楽天ポイントで還元されました。これが2022年9月から一部銘柄を対象に0.2%に引下げられたのです。

対象銘柄は投信コストの安い銘柄です。

長期投資では信託報酬などのコストが成績に大きく影響します。人気の高い「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」や「楽天・全米国株式インデックスファンド」も対象銘柄に含まれます。

折しもライバルであるマネックス証券やauカブコム証券が、クレカ積立投資のキャンペーンを開始した時期でもあり、楽天証券の改悪は目立つこととなりました。

そこから一転、2023年6月購入分から、カードランクに応じて還元率0.5%〜1%に増量すると発表されました。

さらに2024年3月からは、クレカ積立の上限が5万円から10万円に増額。年間付与額の最大値と年会費の関係をまとめてみました。

| カードランク | 一般 | ゴールド | プレミアム |

| 還元率 | +0.5% | +0.75% | +1.0% |

| 年会費 | 無料 | 2,200円 | 11,000 |

| 年間付与額 | 6,000pt | 9,000pt | 12,000pt |

| 差額 | +6,000 | +6,800 | +1,000 |

月10万円のクレカ積立を続けるなら楽天ゴールドカードが一番お得です。

奇しくも、SPU廃止でお払い箱となったゴールドカードが、再び注目される結果となりました。

楽天キャッシュの登場で還元率は上昇

楽天キャッシュでの積立投信も改善と言えるでしょう。

楽天キャッシュは楽天が新規に発行する電子マネー。楽天カード積立月10万とは別に、月5万円を上限に積立投信を購入できます。

楽天キャッシュでの投資信託購入サービスは楽天カード積立の改悪とともにが始まりました。サービス開始4ヵ月間はキャンペーンで+0.5%増額となり、1%還元でした。

この間楽天カードによる積立も併用可能なので、2ヵ月間はもらえるポイントがむしろ多くなりました。

さらに楽天キャッシュは、楽天ギフトカードで購入できます。他の高還元率の決済手段で楽天キャッシュを購入すれば、それがそのままクレカの還元率に。3%以上も可能です。

2024年6月からは、0.5%のポイントの付与のタイミングが、楽天カード→楽天キャッシュのチャージ時から、楽天キャッシュで投信購入時に変更となりました。

この変更で楽天キャッシュによる積立投信は、さらに+0.5%還元率UPという素晴らしい改善となっています。

経済圏乗り換え先の検討

楽天経済圏の改悪は続きましたが、他の経済圏に乗り換えるべきでしょうか。実のところ他の経済圏でも楽天ほど話題にならないものの、少しずつ改悪が進んでいます。

結果として、一つの経済圏内で複数のサービスをまとめるよりも、個別に選ぶ方が返ってお得になるというケースも。経済圏という考え方そのものが、崩壊しつつあるのかもしれません。

証券会社の乗り換え先はSBI経済圏?

楽天証券を継続すべきか。判断のためにの3つのネット証券口座と比較してみます。

- SBI証券

- マネックス証券

- auカブコム証券

楽天で改悪となった投資信託保有ポイントは、SBI証券・マネックス証券・auカブコム証券で同様のサービスを提供しています。取扱う金融商品数を考慮するとSBI証券がおすすめです。

SBI証券が移管手数料全額キャッシュバックを開始

楽天証券の条件改悪は他の証券会社にとっては大きなチャンスです。

楽天証券改悪の発表後、まるで示し合わせたかのように、2022年12月28日にSBI証券より新しいキャンペーンの告知がありました。

”投信移管手数料を全額キャッシュバックする「投信お引越しプログラム」が始まります!”というタイトルで私のところにもメールが届いています。

今回の件でSBI証券に乗り換える顧客を見込んでの戦略ですね。

証券会社を変更する場合、投資信託の移管が必要となります。移管は保有している投資信託を別の証券会社にそのまま移す手続きです。

ただし、デメリットとして移管する際に手数料が発生します。楽天証券の移管手数料は1銘柄あたり3,300円(税込み)です。

今回のSBI証券のキャンペーンは、この移管にかかる手数料をSBIが全額負担してくれるというものです。

SBI証券では楽天のハッピープログラム特典と同様に、投資信託の保有額に応じて月1回ポイントが付与される「投信マイレージ」というサービスを実施しています。

SBI証券投信マイレージ

- 保有額1,000万円未満は年率0.1%

- 保有額1,000万円以上は年率0.2%

- 銘柄別に付与率の設定あり

- 毎月15日にポイント付与

- ポイントはTポイントかPonta

もともと信託報酬の低い投資信託では、個別の付与率が設定されています。楽天証券で年率0.036%だった銘柄のポイント付与率をみてみます。

| 銘柄 | 付与率(年率) |

| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) タイトル | 0.0462% |

| eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 0.0462% |

| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.0462% |

| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.0401% |

| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.0374% |

| <購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | 0.0462% |

| <購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 0.042% |

わずかな差にはなりますが、どれも楽天証券の0.036を上回っています。移管先の選択肢としてよさそうです。

SBI証券を始めるなら三井住友グループの提供するOlive口座もおすすめです。現在最大32,000円のキャンペーンも実施しており、興味のある方は下記記事もご参照ください。

マネックス証券のポイントプログラム

マネックス証券では移管手数料を振り替えてくれるキャンペーンはありません。

マネックス証券でも投資信託の保有額に応じて月1回ポイントが付与される「投信保有プログラム」というサービスを実施しています。

マネックス証券投信保有プログラム

- 銘柄によって、年率0.03または0.08%付与

- 毎月最終営業日翌日にポイント付与

- ポイントはマネックスポイント

マネックス証券でも信託報酬の低い銘柄では、付与率が0.03%となっています。楽天証券で年率0.036%だった7銘柄は、マネックス証券ではすべて0.03%です。

マネックスポイントはVポイント、dポイント、Pontaポイントなど他のポイントに交換して利用できます。移管による手数料が痛いですが、これから始める方にとっては選択肢となります。

マネックス証券はポイントインカムから12,500円の案件がでています。

auカブコム証券のポイントプログラム

auカブコム証券では2022年5月31日まで投資信託お乗り換えキャンペーンを実施中。入庫金額に応じてもらえるポイントが増える仕組みで、10万円ごとに500ポイント。最大100万円以上で5,000円分のPontaポイントが付与されます。

auカブコム証券では、保有する投資信託に対してポイント還元が受けられる「資産形成プラログラム」を実施しています。

auカブコム証券資産形成プログラム

- 保有額100万円未満は年率0.05%

- 保有額100-3,000万円は年率0.12%

- 保有額3,000万円以上は年率0.24%

- 指定銘柄は年率0.005%

- ポイントはPonta

auカブコム証券でも結局信託報酬の安い銘柄は保有額に関わらず年率0.005%になってしまします。

auカブコム証券はモッピーから10,500円の案件がでています。

こちらのバナーからの登録でキャンペーンが適応されます。私の紹介コードも貼っておきます。r8VQe1aa

モッピーについてさらに詳しく知りたい方は「モッピーを紹介|ポイントの貯め方を徹底解説!」もご覧ください。

他社のクレカ積立のポイント還元

クレカ積立は、一時期SBI経済圏のプラチナプリファード5%還元が話題となりました。しかし、これもクレカ積立の上限が5万円から10万になったときに最大3%(条件かなり厳しい)に改悪されてしまいました。

結局月5万であれば、楽天キャッシュによる積立投信が最強という位置付けになっています。

あくまでも投資信託は資産形成が目的であり、もらえるポイントはおまけです。ポイントを求めてその都度証券会社を変更しているのではコストに見合いません。

すでに楽天かSBI証券で始めている方は、そのまま継続でよいでしょう。

クレカ積立によるポイ活の詳細はこちらの記事もご参照ください。

PayPay経済圏に移行すべきか

ネットショッピングでは、楽天経済圏の乗り換え先としてPayPay経済圏が候補に挙がります。

PayPay経済圏(ヤフー経済圏)は、ソフトバンクグループが提供するサービス群。Yahoo!ショッピングを中心にお得なキャンペーンを展開しています。ちなみにPayPayモールはYahoo!ショッピングに統合されました。

PayPay経済圏の魅力は次の3点です。

- 買い回りなどの作業が必要ない

- キャンペーンを気にせずある程度の還元率

- 貯めたポイントの出口が優秀

楽天市場での最大還元率はときに30%を超えますが、キャンペーンの条件を満たすのが結構な手間です。

対してYahoo!ショッピングではPayPay祭りのような大きなイベントで最大還元率22.5%程度。ただ16%程度であれば、簡単に達成することもできます。

ある程度の還元率で十分という方は、PayPay経済圏への乗り換えは選択肢となるでしょう。

PayPay経済圏で還元率16%

PayPay経済圏では所定のサービスを利用することで、Yahoo!ショッピングでの還元率を高めることができます。

16%の内訳は以下の通りです。

| 対象キャンペーン | 還元率 | ポイント付与上限 |

| 毎日最大+3.5% | +3.5% | 5,000円/月 |

| PayPay残高払い | +0.5% | なし |

| ストアポイント | +1% | なし |

| Enjoyパック | +5% | 1,000円/月 |

| Yahoo!プレミアム会員 | +2% | 5,000円/月 |

| 5のつく日 | +4% | 1,000円/日 |

| 合計 | 16% | – |

Yahoo!プレミアム会員は月額508円ですが、ワイモバイルに加入していると無料。Enjoyパックは月額550円ですが、毎月500円分のクーポンが届くので、実質50円/月で利用することができます。

楽天経済圏では楽天モバイルが推奨されるのと同様、PayPay経済圏ではワイモバイルが必須です。

ただEnjoyパックの付与上限は1,000円相当/月。2万円以上購入すると、そこからの還元率は11%まで低下してしまいます。

PayPayポイントには有効期限がない

PayPay経済圏のメリットは、付与されるPayPayポイントが使いやすい点です。PayPayは広く普及し、様々なシーンで利用することができます。有効期限がなく、失効を気にする必要がありません。

楽天経済圏では主に期間限定楽天ポイントがたまりますが、1-2ヵ月で期限を迎えることも多いため、出口戦略に少々困ることがあります。

PayPay経済圏も改悪されている

楽天経済圏の改悪の裏で、PayPay経済圏でも改悪が続いています。例えばPayPaySTEPは、1.5%の還元率を維持する条件が厳しくなりました。

また2023年2月より5のつく日のキャンペーンも改悪。ポイント付与上限が5,000円⇒1,000円/日に減額されました。

楽天ほど話題にならないのは、経済圏の利用者がまだまだそれほど多くないこともあるかもしれません。私自身はまだ乗り換えせずに、楽天経済圏から様子を伺うスタンスです。

まとめ

楽天経済圏の改悪について解説しました。

- 楽天証券の投信保有ポイントの付与条件改悪

- SPUの相次ぐ変更

- 消費税分のポイント還元が消失

- 楽天銀行の優遇金利低下

- クレカ積立の還元率低下

改悪の続く楽天経済圏ですが、楽天証券など個別のサービスはまだまだ魅力があります。今後も楽天経済圏の行方に目が離せません。

楽天経済圏の攻略法については、こちらでも解説しています。

≫楽天経済圏の攻略法を解説|楽天ポイントを徹底的に貯めよう!

以上皆さんのポイ活・投資に役立てて頂ければ幸いです。